和紙は植物から生まれます。どんな植物から作られるんでしょう。また、その理由は何でしょう。

![]()

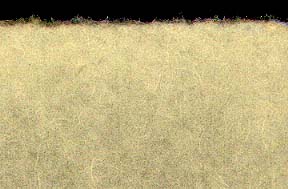

コウゾ(クワ科)花の写真  コウゾの和紙 コウゾは、日本中にあります。栽培がしやすく、たくさん作れ、繊維も取り出しやすいことから、日本で一番多く使われている和紙原料です。ものを書いたりするほか、生活用具として使われる和紙のほとんどはコウゾの紙です。

|

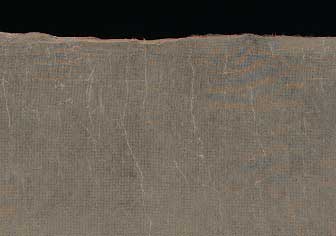

ミツマタ(ジンチョウゲ科)  ミツマタの和紙 江戸時代前期(今から約400年前)ごろから紙の原料として使われ始めました。徳川家康(とくがわいえやす)が伊豆(いず:しずおか県)でミツマタの紙すきをすすめたと言われています。今の日本ではお札(さつ)の原料として使われています。 お札(さつ)・証券用紙(しょうけんようし)・箔合紙(はくあいし)・賞状用紙(しょうじょうようし)など |

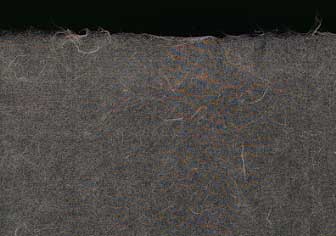

ガンピ(ジンチョウゲ科)  ガンピの和紙 奈良時代(今から約1300年前)ごろからコウゾに混ぜ使われはじめました。はじめはコウゾの繊維にふくまれるねばり気を助けるために使われました。トロロアオイから取れるトロロを加えはじめてから、専用の原料になったと考えられています。繊維が短くつるつるしているため、スベスベした紙になります。山に生えているものを取って使いますから生産量も少ないです。 日本画用紙・版画用紙・箔打ち紙(はくうちがみ)・襖紙(ふすまがみ)など |

・繊維(せんい)が長く強い ・繊維にねばりけがあるので、繊維同士がからみやすい ・繊維がたくさん取れる。 ・栽培をするなど、原料の入手がかんたんにできる。(ガンピは栽培できない) ・他の植物にくらべ、紙にしやすい。 ・できあがった紙がきれい。 ・できあがった紙が使いやすい などなど |

||

イネ(イネ科)

元は中国で使われはじめ、日本では鎌倉時代(かまくらじだい:今やら約800年前)に山梨県(やまなし県)で使われていました。もともと書画用の良い紙でしたが、だんだん質の悪い紙となりました。

書画用紙(しょがようし) |

タケ(イネ科)

タケも元は中国で使われていました。主にマダケやハチクが使われています。繊維が堅(かた)く紙にするのに時間と手間がかかるため生産量は少ないです。

書画用紙(しょがようし) |

ササ(イネ科)  ササ紙

北海道の幌加内町(ほろかない町)では、チシマザサの繊維100%で紙を漉いています。幌加内町の紙すき

書画用紙(しょがようし) |

提灯紙(ちょうちんがみ) カジノキはコウゾによくにています。コウゾはカジノキとヒメコウゾから作られたものといわれていますので、コウゾの親のような植物です。昔からカジノキをコウゾとして紙すきをしている産地があるように、コウゾと見分けにくい植物です。葉の裏に生えている毛が長いのがカジノキです。

障子紙(しょうじがみ)・傘紙(かさがみ)・ 提灯紙(ちょうちんがみ)など

中国から紙すきが伝えられた頃(今から約1400年前)はアサが和紙の原料でした。その後コウゾが使われ始めると、手間のかかるアサで紙をすくことは少なくなりました。 世界で最も古い印刷物(いんさつぶつ)、百万搭陀羅尼経(ひゃくまんとう、だらにきょう)はアサの紙とコウゾの紙の2種類があります。

日本画用紙など |

イトバショウ(バショウ科)  芭蕉紙(ばしょうし)

沖縄県(おきなわけん)ですかれている芭蕉紙(ばしょうし)の原料です。この植物から糸も作ります。

日本画用紙など |

ケナフ(アオイ科)

平成になって注目を集めている原料です。森林伐採(ばっさい)による環境破壊(かんきょうはかい)がすくないことや、空気をきれいにすることや、良い土地にしてくれることなどから研究が進められています。和紙原料としては手間がかかりますのであまり向いていません。むしろ洋紙の原料といえます。

書画用紙・壁紙(かべがみ)など |

|

パルプ・ムギ・バナナ・故紙・クワ スギ・ヒノキ・クズなど これらの原料は、それだけで使われることはありません。コウゾやミツマタに混ぜて使われます。 書画用紙・壁紙(かべがみ)など |

|

|

質問はこちらへ(あなたの名前のない質問にはお答えしません)

和紙の特ちょう | 和紙と洋紙 | 和紙の作り方 | 和紙を作っているところ | はじめのページにもどる | Link | ![]()