三河森下紙を漉く

|

三河森下紙から小原工芸紙へ 小原村は、現在美術工芸紙の村として知られるようになりました。三河森下紙から工芸紙に転換しておよそ50年が経ちますが、それは、一朝一夕になされたものではありませんでした。 小原村の紙漉きの歴史は定かではありませんが、小原村誌によると明応5年(1496年)隣村、現東加茂郡旭町大字東萩平にある三玄寺を建立するにあたり、柏庭という僧侶がこの地を訪れ、貧しい農村の副業として紙漉きを教えたという伝説を起源としています。 明治の頃、小原村を含めた三河山間部では地元の楮を使用し「三河森下紙」という番傘用の紙を中心に、障子紙などを生産していましたが、大正昭和と時代を経るにつれ他の産地同様紙漉きの数は減少したため、小原製紙副業組合を結成し生き残りを図っていました。 このような状況の昭和7年、愛知県出身の工芸家藤井達吉から三河森下紙厚物の注文があり、このことが縁となって達吉と小原の深い関係が始まりました。 その年の12月、達吉は紙を漉いてくれたお礼のために初めて小原村に足を踏み入れました。この時、山野の草花を漉き込んだ素朴で美しい紙を見て人々の心の暖かさを感じ、和紙と漆の話を紙漉きたちに聞かせ、産業として発展させることの必要性を説いたようです。紙漉き達にとっては大変新鮮な話で勇気づけられたことであろうし、達吉にとってもこの時の印象が強く残りその後の関係を続ける結果となったようです。 |

| 藤井達吉の指導 第二次世界大戦も終わりに近づいた昭和20年、当時達吉が住んでいた真鶴岬が連合軍の上陸地になるといううわさのため、達吉は小原村へ疎開しました。小原村大字北大野の鳥屋平という場所に、楽焼窯・穴窯・紙漉き場・画室・共同工房・客室・姉の居室・自分の居室・倉庫・門など、それぞれ趣の異なった建物を多く建て、本阿弥光悦の鷹ケ峯のような芸術村を目指しました。 疎開して間もない頃、瀬戸の陶芸家や真鶴の石工家あるいは小原の紙漉きなど、達吉を慕う多くの人たちが集まり「小原総合芸術研究会」を発足させ芸術村がスタートしました。同会はやがて解散しますが、その間小原工芸紙の育成にも力を入れ、昭和22年の日展に工芸紙作品6点を出品、内「つるし柿」が初入選しました。このことは、鳥屋平に出八りしていた者のみならず村民始め周囲の者をも驚嘆させ、村民にとって達吉の唱える芸術論が理解し難く信じ難いものであったのを打開するのに十分でした。しかし、戦後間もない貧しい山村にとっては、将来のことよりも今日明日の食糧確保の方が先決であり、実行に移すものは一握りにすぎませんでした。とは言うものの、有望な若者数名が鳥屋平に通うようになり、小原工芸紙にとって新たな段階へ発展するきっかけとなったことは事実てす。つまり、それまでは紙漉き職人が中心となって工芸の研究をしてきたのでずが、以後は紙漉きとは無縁だった者によって受け継がれていったからです。 入選を期に村内や東京において日展出品作品を中心とした展覧会や講演会を開催し普及に努めました。そして昭和23年には小原村長加藤和一郎を会長に小原の若者を中心とした「小原工芸会(現小原和紙工芸会)」を発足させました。 |

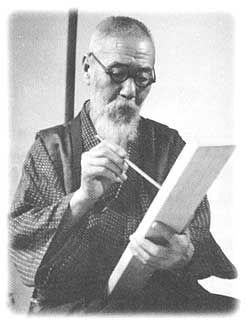

昭和11年、小原の紙漉職人と藤井達吉 右から3人目が藤井

|

| 達吉は若者に対し、まず人としての、芸術に携わる者としての生活態度を徹底的に指導しました。その生活態度の改善は、若者の家族をも対象にしていました。創作については写生を日課とし、観察する眼を養い創造力を伸ばずことに重きをおきました。達吉の指導は大変厳しいものでしたが、工芸の研究と技術向上に取り組んだ努力により、昭和23年の日展にはホームスパン作品を含む3点の入選作品を出しました。こうして一部の人にしか理解されないながらも、充実した活動を続けました。 しかし、敗戦後の貧しい農村には食料も乏しく、冬季の寒さは70歳近い達吉にとっても大変厳しかったようで、昭和25年には出身地である碧南市に移ることになりました。達吉は移転に先立ち、鳥屋平の共同工房として建てた茅葺き家を小原農村美術館として開館させ、村民に文化に封ずる理解を訴えたのです。その開館に際しての趣意書に達吉の芸術、工芸、文化に封する考えの一端をうかがうことができまず。その中でも特に達吉の言わんとしたことは、生活を豊かにするために小原村でしかできない工芸品を生産することの必要性でした。「美術は産業の母体として、ここよりその土地の産業が生まれ、一家、一村、一国の幸福の源となるものである」「自分たちのためではない、自分の子供や孫のための捨て石になれ」という達吉の言葉を信じた若者たちは、第三者の想像を絶する苦労の末、今日の基礎を築いてきました。そして現在、小原和紙といえば小原工芸紙を指すまでになりました。 |

|